受助兒童的抗疫心聲

在疫情下,不少捐助者都十分關心遠在世界各地的受助兒童的狀況,培幼會各地區辦事處的社區義工仍默默耕耘,密切觀察受助兒童的情況,聆聽他們在疫情下的心聲,並協助筆錄其生活情況。透過以下幾位兒童及社區義工的書信節錄,與您分享受助兒童所屬社區的最新狀況。 「受助兒童告訴我停課令他們很失落,也不能像從前一樣嬉戲。很多人都失去了他們的工作,過著艱苦的生活。」 —孟加拉尼爾帕馬里社區義工Selim 「疫情爆發後,政府勒令兒童在家學習,以保障他們的健康。不過,在家學習亦帶來不同挑戰,例如師生關係因而變得疏遠等。這次疫情亦影響了不少家庭的生計,賴以生存的食物價格瘋狂上漲。我們希望捐助者能繼續透過國際培幼會支持兒童及其家庭,好讓他們能夠有足夠的知識和資源,保護自己及家人免受感染。」 —印尼龍布陵島社區義工Fransiskus X. Rahaz 「我住的村莊未有確診個案,亦不開放予他人進入,不過我們就有更多時間和朋友玩,我們會玩水、捉魚、拍球。另外,國際培幼會的職員也借助海報,於我們的社區傳遞抗疫資訊。我們因而學到正確的洗手方法,保護自己免受感染。」 —泰國清萊助養兒童Aof 歡迎您繼續於網上平台留下訊息予受助兒童,好讓兒童在郵寄服務恢復後,儘快得到您的關心和支持。

疫情無阻助養情 鄧麗欣、胡定欣、唐寧攜手逆轉女孩命運

疫情下,不少藝人的演藝工作大受影響,深感許多東西都不是理所當然。鄧麗欣、胡定欣及唐寧在面對「疫」境時,同樣感受至深,而她們同為國際培幼會助養大使,亦心繫在發展中國家的助養孩子,除了持續關注助養「囡囡」的抗疫情況並給予支持外,三位大使更首度攜手為培幼會義務拍攝宣傳片,大談她們的兒時經歷及與助養「囡囡」的珍貴緣分,盼望更多人與她們一樣,加入助養行列,一同逆轉女孩命運。 這次鄧麗欣來到充滿童年回憶的大興邨,在其母校大談兒時回憶及助養經歷。Stephy指大興邨就是她兒時的一個小世界,雖然家境未如理想,但日子過得幸福簡單,而媽媽曾帶她去社區會堂摺紙鶴用作義賣的經歷,亦令她首嚐助人滋味,於心底埋下一股行善的力量,促使她長大後努力工作的同時,亦積極參與慈善工作。2013年隨培幼會到訪越南,亦開展了她與Y Loan的「母女情」,去年Y Loan來港參與培幼會的十周年活動,更令Stephy有機會與她重聚,親眼見證Y Loan健康成長。「疫」境當前,Stephy得知Y Loan身處的村落無感染病例,即時放下心頭大石,亦慶幸Y Loan可以透過培幼會獲得防疫物資,盼望Y Loan在她的持續支持下,可以安然渡過「疫」境。 Stephy十分慶幸去年有機會與Y Loan重聚,多年來一直默默支持Y Loan,Stephy很珍惜這段緣分。 今年初胡定欣首次隨培幼會到訪尼泊爾,返港後疫情隨即爆發,她坦言一切來得很快,但慶幸這趟旅程令她有機會遇上12歲被視爲賤民女孩的Bina,並展開一段奇妙的助養旅程。初遇Bina,定欣形容她是一個害羞寡言的女孩,貧苦且早年喪父的經歷亦令她終日愁眉苦臉。但不足一年的時間,定欣就從培幼會的最新資料上首次看到Bina燦爛的笑容,「我很感動,她竟然有這樣的笑容,看到那張照片我真的很開心」,定欣亦慶幸自己的一點支持,不但令 Bina可以重返校園,更在疫症下得到急需的防疫用品,如口罩、番梘、消毒洗手液等,停課期間亦獲派在家學習資料,讓其學習進度不致落後。定欣坦言入行以來得到許多人給予的支持和機會,才可以勇敢追夢,她盼望自己亦能在Bina的追夢路上出一分力,讓她有一個扭轉命運的機會。 胡定欣於今年年初首次隨培幼會到訪尼泊爾,Bina的生活環境令她十分心酸,大半年過去,定欣看到Bina重現笑容亦十分感動。 作為兩孩之母,唐寧亦因為疫情而迎來很大的轉變,「以前教小朋友,在衛生方面我會著他們不用太怕骯髒,不能過份保護他們,但在疫情下,我要向孩子重新灌輸一套衛生觀念」,除了日常的衛生教育,Leila多年來亦透過身教,教育孩子助人的精神,她2012年隨培幼會到陝西探訪時,就助養了當時七歲的孤女小玲,至今已經八個年頭。Leila坦言透過培幼會助養兒童多年,對培幼會的相關抗疫工作很有信心,她亦深感在疫情及天災下,孩子及其社區所需的支援更加迫切,亦更需要全面的關顧。 八年來一直擔任培幼會大使,唐寧見證著培幼會的工作成果並予以肯定,她亦見證著小時候孤苦無依的小玲長大成亭亭玉立的少女。 請即支持國際培幼會助養女孩計劃或「愛‧ 女孩」基金,一同扭轉女孩命運。

越南媽媽「疫」市中求存 網上賣菜兼做外賣「騎兵」

疫情之下,外賣平台迅速崛起,到處都看到「步兵」和「騎兵」的蹤影,這生意亦為因疫情而生活陷入困境的人士帶來收入。而在越南,七歲的小女孩Yen Nhi每當聽到電單車的引擎聲愈趨接近,她就會興高采烈跑到家門外迎接媽媽回家,因為她的媽媽正正是一名「騎兵」,每天騎著電單車穿梭於不同村落,將農民的新鮮蔬果送到不同買家手上。 未雨綢繆 同時看準創業商機 Yen Nhi的弟弟是培幼會的助養兒童,社區隔離措施不但令小姊弟停課停學,亦令本來在越南接壤老撾邊境以耕作為生的父母頓成失業大軍,一家失去收入,幸好媽媽Phuc想到一條妙計! 受疫情及社區隔離措施影響,不同村落的農民都無法將他們多餘的收成轉售出去,不但造成浪費,亦令農民生計大受影響,所以Phuc看準這個商機,決定將四年來在培幼會儲蓄小組儲下來的錢提取出來,開展一盤小生意,在網上設立銷售平台,幫助其他農民推廣蔬果,她收到訂單後利用電單車將蔬果送到其他村落的買家手上,這樣就不用浪費,Phuc又可以賺取收入,有需要的農民亦可得到蔬果食用,達致三贏。 Phuc由失業大軍化身成外賣「騎兵」,令一家重拾希望。 因兒子為助養兒童,Phuc與丈夫有機會參與培幼會的商業培訓,並參與儲蓄小組,提高其財政自主,而這次他們終於實踐在培訓中學到的營商技巧,「理論與真正實踐始終有很大分別,但曾受過相關培訓,令我們對創業有更大信心,而且更明白未雨綢繆的重要,如果當初沒有參與儲蓄小組,今天亦不會有創業資金」,Phuc解釋道。 心存盼望 努力達致助人自助 初期設立網上銷售平台,Phuc亦遇上一些阻滯,「我不太擅長撰寫貨品內容,我拍的照片亦不夠好看,但村民都信任我們,而且知道我們種的蔬果都不含農藥,放心購買」,Phuc自豪道。她亦深信,在培幼會職員的用心指導下,她在推廣商品的技巧上會慢慢進步。 她盡量將送貨工作安排在上午,好讓她有足夠時間陪伴孩子,但有時訂單太多,可能需要工作一整天。 Yen Nhi對媽媽的新事業感到十分自豪,而且每次媽媽工作完畢都會為她帶來一件蛋糕,令她興奮不已。 現時Phuc每天約賺到越南盾$200,000-$500,000(即港幣$8-22),在疫情下有如此收入,她直言已心滿意足,「疫情過去後,孩子就可以如常上課,我希望繼續這盤小生意,並買一部新電話,拍更好的照片,學習更好的銷售技巧,可以賺取收入的同時,令更多村民受惠」,Phuc憑著自己的努力和培幼會的支援,在「疫」境中找到一線生機,更達致助人自助,令人鼓舞。 在香港,不少人都像當初Phuc一樣,生活陷入困境,但同樣努力不懈,透過尋找各類兼職,咬緊牙關過好疫情下的每一天,關關難過關關過,只要心存盼望,我們也會像Phuc一樣,重現燦爛笑容!

疫境下的空姐媽媽 鼓勵女兒繼續關愛貧困孩子

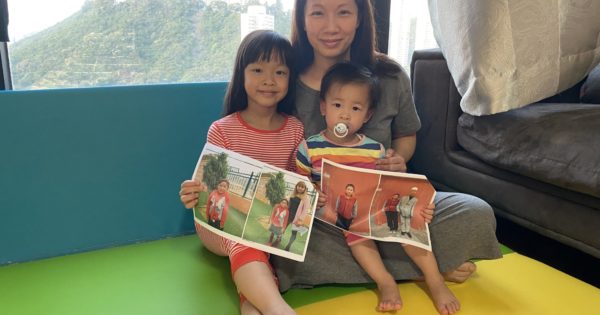

對許多媽媽而言,今個母親節或許是最「特別」的母親節,在疫情之下,「特別」擔心,「特別」不安,但亦與孩子「特別」親近。對作為機艙服務員、已是兩女之母的Terence而言,女兒健康平安,在疫境之中更顯珍貴,而在對女兒的期望清單上,除了努力達成「健康」和「平安」兩項之外,「善良」與「樂於給予」同樣不可或缺,所以陳芷緩與陳芷慧這兩姊妹,年紀小小已經有一個殊不簡單的身份。 未懂事先行善 出生兩月即成助養者 去年在培幼會的十周年聚會上,妹妹陳芷慧是其中一位上台領獎的小嘉賓,因為當時才不足一歲的她,是國際培幼會年紀最小的助養者之一。 未學行已經踏上助養旅程,皆因媽媽於2018年10月於商場看到培幼會舉辦的「愛.女孩」鉛筆捐贈活動,在職員講解下,媽媽知道更多發展中國家女孩所面對的困難,作為兩女之母,特別心酸,「女孩應該是受寵愛的,但在發展中國家卻是另一回事,女孩反而是遭受不平等對待的一群,面對童婚、失學、割禮等威脅,所以我決定用兩姊妹的名義來助養兩名女孩」,結果當時只得三歲的姊姊和出生兩個月的妹妹就成為了「童助童愛」小小善長。 在媽媽Terence的鼓勵下,現時五歲的芷緩和一歲半的芷慧透過培幼會助養了兩名來自寧夏和陝西的女孩。 透過互動 為貧苦孩子送暖 除了偶爾與女兒參與賣旗等慈善活動,藉著鼓勵女兒助養,媽媽希望進一步培育女兒成為樂於助人的孩子,同時透過與助養兒童的互動,讓她們參與其中,明白幸福非必然,「姊姊現在都知道她的利是錢會用來助養貧苦的小朋友,收到來信,姊姊都會很開心,亦曾經寄過她和妹妹的自畫像和木顏色筆給她助養的女孩,看到女孩住在落後農村,她都會問為什麼,慢慢明白原來有些小朋友過著與自己很不一樣的生活」,媽媽道。 每次收到助養孩子畫給自己的畫作,都讓芷緩十分開心。 雖然妹妹尚未懂事,但媽媽期盼妹妹長大後可以與姊姊一起寫信、手牽手到郵局寄給她們的助養孩子。一同經歷這趟助養旅程,將會成為兩姊妹共享的一份珍貴回憶。 媽媽Terence希望鼓勵兩姊妹透過畫畫和寫信等不同方式,與助養孩子多互動,亦讓兩姊妹可以共享這份助養回憶。 有一個任職機艙服務員的媽媽,兩姊妹比起其他同齡孩子有更多出國旅行的機會,Terence更希望將來有機會帶女兒探望她們的助養孩子,讓她們看見不一樣的世界。 孩子平安 就是母親節最佳禮物 疫情之下,一家多了不少親子時光,媽媽雖然勞累,但依然十分珍惜。 擔負起媽媽這個身份,相信最能體會照顧孩子的辛勞及在疫情下的各種擔憂,但看到女兒天真可愛的笑臉,就讓Terence的勞累瞬間消失。母親節將至,她亦祝願各位媽媽可以好好享受親子時光,一家大小身體健康,就是送給媽媽最棒的禮物。

鄧麗欣有「女」初長成 闊別六載感動重逢

六年,說不上是一段長時間,但對13歲、來自越南貧瘠山區的伊露(Y Loan)來說,這已是她目前一半的人生。而在這一半的人生,有一個遠在他方的人,一直默默守護著她,像燭光般點亮其崎嶇不平的成長路,而這個人,正是她的助養「媽媽」-鄧麗欣(Stephy)。 Stephy 2013年隨國際培幼會到越南探訪,眼見當時7歲的伊露僅能以蟲充飢,Stephy即時決定成為她的助養「媽媽」,讓伊露的生命得以改寫,她亦從此與這個小妮子結下不解緣。適逢今年為培幼會重返香港十周年,伊露獲安排來港參與十周年聚會,亦讓這對「母女」在闊別六年後再次重聚,重溫昔日溫馨片段。 親眼見證當年個子瘦小的伊露健康快樂成長,讓Stephy這個助養「媽媽」十分感動。 難忘挖蟲經歷 成就助養決定 當年的探訪經歷,Stephy至今依然歷歷在目。當時伊露的媽媽與姐姐因水災離世,爸爸再婚離開家庭,她與公公婆婆相依為命,僅能以蟲充飢。Stephy當時更跟隨伊露與婆婆到田裡徒手挖蟲,「平時看到蟲會逃之夭夭,覺得很噁心,但對她來說卻是營養豐富、珍而重之的糧食」,這個衝擊促使Stephy反思可以為伊露做些什麼,讓她的生命出現轉機,她因而決定助養伊露,正式開展一段奇妙的助養旅程。 當時年僅7歲的伊露只能挖掘泥土中的蟲子充飢,讓Stephy心酸不已。 感同身受 盼給予「囡囡」安全感 Stephy一直深信是她與伊露的緣份,造就了這段可貴的「母女情」,「當年看到伊露,就覺得與她很有緣,我覺得這種直覺真的沒有錯,我們的緣份更深到可以再次見面,甚至變得更親近」。這種直覺,亦源於她對伊露的經歷感同身受,「我在單親家庭長大,小時候亦曾經歷困境,媽媽要獨力支撐家庭,我很明白小朋友是很需要一個快樂的成長環境,以及父母的關愛」。 經歷六個年頭,Stephy一直信守當年的助養承諾,在伊露的成長路上守護著她。 「對我而言,助養不單止是透過捐助令孩子接受教育,改善生活,最重要的是給予她安全感,讓她知道即使我們未必有機會見面,而且距離很遠,都一直有一個人支持她,關愛她,這種陪伴對孩子的成長更為重要」,而這個陪伴承諾,Stephy亦一直信守至今。 意想不到的香港半天遊 「我真的沒有想過六年後會再見到伊露,真的沒有想過,而看到她的笑容和眼神都沒怎麼變,還是當年的伊露,感覺真奇妙」,而闊別六年後的重逢約會,正正在Stephy最愛的港式茶樓開始,當年伊露帶她去田裡「覓食」,今天則是Stephy為她介紹自己從小吃到大的港式點心,一起品嚐她的兒時滋味。 共享兒時滋味的同時,Stephy更慶幸今次可以讓伊露看看連綿山脈以外的世界,「Y Loan住在山區,她的世界很小,其活動範圍只是她身處的社區,甚至是她住的小房子,今次她有機會來香港,亦是我成長的地方,對她來說應該會是一個美好難忘的回憶」。一盡地主之誼,帶伊露遊香港,更讓Stephy重拾舊日回憶,「看似是我帶她去玩,但去遊樂場、坐叮叮,其實已是我很久沒有接觸的東西,因為伊露,我才可以重溫這份童年回憶」。 Stephy帶伊露到港式茶樓一嚐「飲茶」滋味。 Stephy笑言已很久沒有坐過電車,是伊露讓她回味這份兒時回憶。 Stephy與伊露互相分享各自的舊照片,Stephy向伊露介紹自己的家人朋友及其演藝工作,更開玩笑問伊露有沒有興趣加入其歌迷會。 見證女兒由「細粒」變「大隻」 與助養「囡囡」同遊香港,Stephy固然興奮不已,但令她更感動的,是親眼見證伊露健康成長,「六年前她很瘦小,可能因為缺乏營養,我當時抱她的時候真的覺得她個子很小,但這次看到她,明顯『大隻』許多,健康許多,而且我知道她現在於寄宿學校讀書,看到她有這樣的轉變真的讓我很感動,亦慶幸當初做了這個助養決定」,在Stephy的支持下,伊露不但可以接受教育,亦獲種子及農耕技術培訓,生計得以改善,培幼會亦可以在其社區加建學校、供水及衛生設備等,從多方面改善社區環境,惠及更多孩子。 培幼會於伊露身處的社區加建學校,讓更多孩子可以接受教育。... Read More

空姐變身八個小孩的「媽媽」

每天穿梭世界不同角落,與不同國籍與文化背景的人相遇相交,是林敏澄(Agnes)的工作日常。而在她亮麗的空姐制服下,一直蘊藏著一顆單純澄明的助人之心,她自畢業起就開始助養一名孩子,並於去年透過國際培幼會多助養七名貧苦孩子,展開一段段珍貴的助養情。

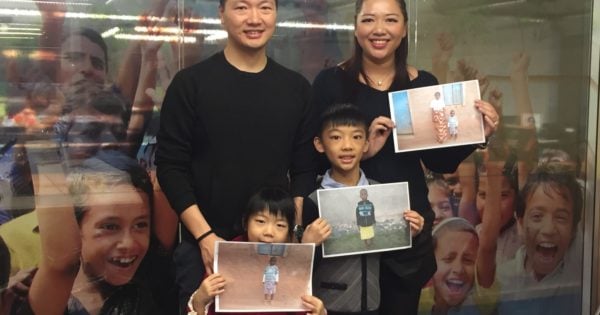

小兄妹生日會籌款助非洲貧童 讓愛跨越千里

父母把孩子視為心頭肉,望子成龍是再平常不過,但面對複雜多變的成人世界,父母盼望的,可能只是孩子能成為善良、具同理心的人。如此品格,未必是任何一個索價上千甚或上萬的訓練班或課程可以成就得到。今年八歲的袁文韜(Wilfred)四歲起就主動透過生日會籌款,助養一個與他年紀相若的非洲女孩,更感染妹妹袁心瓛(Katelyn)往後每年同樣舉辦愛心生日會。這對小兄妹如此懂事,全因父母悉心的教導,使他們的愛心可以蔓延至千里以外的非洲大陸。

助養者遠赴泰北 與孩子歡度兒童節

為讓更多助養者了解國際培幼會的工作,我們於今年1月11至14日再次舉辦助養者探訪團,帶領10位助養者遠赴泰國清萊與助養孩子見面,並讓他們深入了解培幼會在當地的社區工作。這次我們邀得三位助養者分享是次探訪感受。

初為助養「媽媽」 心悠與盧旺達女孩結下不解緣

去年底,充滿愛心的心悠肩負起國際培幼會大使的身份,遠赴九千多公里以外的盧旺達,探訪在貧困村落及難民營居住的女孩。親眼見證這些女孩在困苦中掙扎求存,心悠更搖身一變成為助養「媽媽」。

鄭麗莎為夢想奮鬥 會考3分變碩士 與子女助貧童追夢

(Chinese version only) 四子女之母的鄭麗莎(Lisa)一直活躍於香港體壇,在攀石、健美等運動屢屢創造佳績,打破了不少紀錄。運動以外,她學而不倦,不斷進修,最後由會考僅得三分搖身一變成為戲劇教育碩士。一路走來,Lisa默默耕耘,努力朝著目標邁進,她感激沿路上有不少有心人願意給予她機會。 或許受過去的經歷啟發,Lisa抱持著一顆回饋社會的心,她留意到在發展中國家仍有不少孩子生活困苦,三餐不繼,亦無法獲得教育、清潔食水等,決意向這些弱勢兒童伸出援手,亦希望子女也學懂珍惜及分享愛。 Lisa一家六口樂也融融。問及教養孩子的心得,Lisa堅持身教培養孩子良好品德。 為夢想不斷攀登 踏上健美之路 Lisa出身自基層家庭,個性好動多言的她在課室裏坐不住,對讀書提不起興趣,更曾經歷過一段短暫的反叛期,幸好,對體育的熱愛徹底改變了她。參加了由社區中心舉辦的攀石同樂日後,Lisa從此與攀石運動結下不解之緣,亦遇上啟蒙教練,在其悉心栽培和協助下逐漸蛻變。「我在師父身上除了學到攀石技巧以外,亦學懂認真、不放棄和堅持的做人道理。」 Lisa亦喜歡挑戰自己,儘管對健美一竅不通,經過不斷的學習和探索後,決定踏上健美比賽的舞台,發揮「蜘蛛女」的本領,長久的堅持下去,最終成為代表香港健體和健身小姐的第一人,證明女孩都可創出一片天。 助養九載 培養囝囝同理心 卸下運動員的身份,Lisa是一個和藹的媽媽,對四子女非常疼愛,其中四歲的長子晉晉活潑開朗,Lisa亦經常帶他周圍去,讓他多接觸不同的事物。和一般「怪獸家長」不同,Lisa不要求晉晉讀書考試名列前茅,反而更注重品德方面的教育。「教養孩子最重要、且最有效的方法是身教,我期望晉晉常抱有助人、分享的心態。」 工作以外,Lisa就留在下家裏照顧四名子女。她經常跟長子晉晉做運動,培養感情。 Lisa常常參加不同的慈善活動,更在九年前成為助養者,為子女樹立榜樣:「我在多年前認識國際培幼會,便一直透過該會助養兒童至今。身為女性,我特別關注女性權利,當知道世界上不少女孩正面臨早婚、割禮、性暴力等威脅,而培幼會特別為這些弱勢女童爭取權益,我覺得十分值得支持。」 在這幾年間,Lisa先後助養過三名來自烏干達和埃及的孩子,見證著他們在教育、醫療健康等方面獲得幫助,生活亦逐漸改善:「我第一個助養的是烏干達的小女孩Goreti,當時她只得四歲,每次收到她的近照,看見她又長高了不少,成為一個亭亭玉立的少女,就覺得有很大的滿足感。」 九年前,Lisa開始助養烏干達的小女孩,看著她一天一天的長大,十分感動。 四歲兒子成為小小助養者... Read More